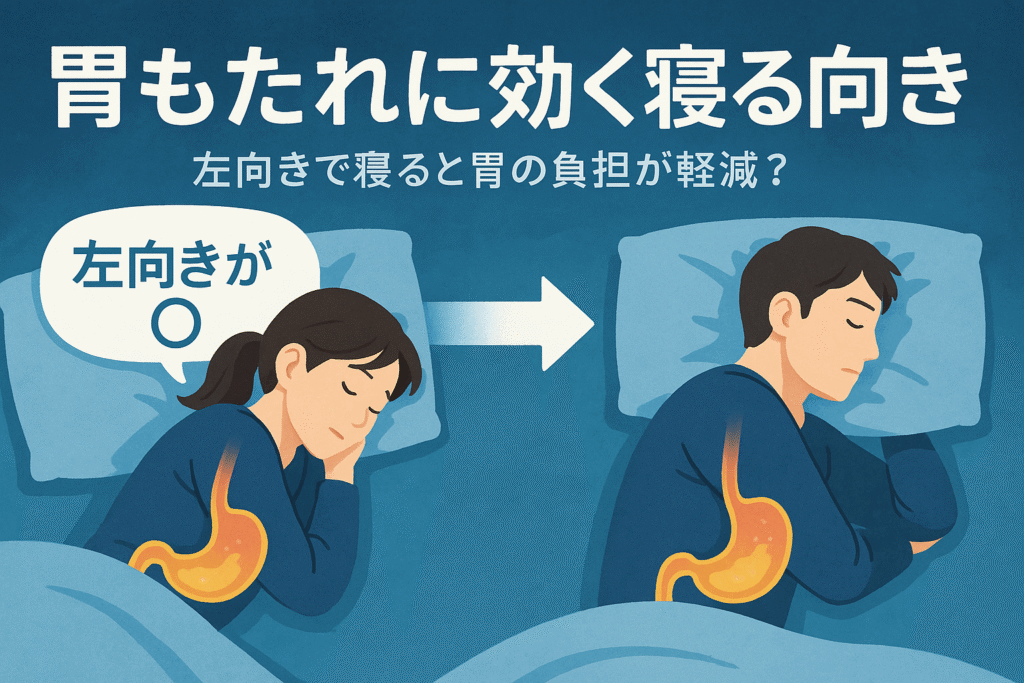

夜になると「胃もたれ」や「胸焼け」で何度も目が覚めてしまう――そんなお悩み、ありませんか?実は、睡眠中にどちらを下にして寝るかで胃の負担や症状のやわらぎ方が大きく変わります。国内外の研究では、寝る向きによって胃酸の逆流発生率が変化し、左向き寝では逆流性食道炎のリスクを有意に下げられることも示されています。

特に「胃もたれで夜ぐっすり眠れない」「食後すぐ横になって悪化してしまう」という方の多くは、ストレスや加齢による胃の機能低下だけでなく、実は睡眠姿勢も大きな要因です。消化器専門医によると、胃の構造や重力の影響で寝る向きを変えるだけでも消化の負担を減らせる可能性が高く、高齢者や妊娠中の方にも推奨されています。

この記事では、「どっちを下にして寝たら楽になる?」という素朴な疑問から、症状のタイプ別・年代別の最適な寝る姿勢、快適な枕や寝具選び、最新の医学データに基づく改善策まで、スマホでもサクッと実践できる具体的な方法を解説します。

「睡眠のたびに胃もたれする生活をもうやめたい」と感じているなら、今日から簡単に始められる体勢の工夫があなたの睡眠と健康に変化をもたらしてくれるでしょう。

- 胃もたれには寝る向きが重要な医学的メカニズムと基礎知識

- 症状別に適した寝る向きの選び方と対処法 – 吐き気、胸焼け、胃痛の緩和に効果的な体勢

- 食後には寝る向きと生活習慣が胃もたれに与える影響 – 悪化させないための具体的注意点

- 妊娠中・高齢者には寝る向きの工夫と注意点 – 安心して実践できるワンポイントアドバイス

- 快適な睡眠を支える寝具・枕の選び方と使い方 – 胃もたれ防止に役立つ具体的ポイント

- 胃もたれ改善には実体験と医師の専門的見解 – 信頼できる根拠に基づく情報提供

- 胃もたれ症状は受診のタイミングと検査の内容 – 早期発見・適切な治療への道筋

- 胃もたれ対策にはよくある質問を盛り込んだQ&A形式解説 – 読者の疑問を網羅的にカバー

- 最新の医学研究・公的機関データにはアップデート情報 – 信頼性の高い情報提供を目指して

胃もたれには寝る向きが重要な医学的メカニズムと基礎知識

胃もたれや吐き気、胸焼けなどの不快な症状は、睡眠時の姿勢が影響することが分かっています。特に胃と食道は重力の影響を大きく受けるため、寝る向きが胃酸の逆流や消化不良に関係してきます。正しい姿勢を選ぶことで胃もたれの悪化を防ぎ、夜間の睡眠クオリティも向上します。

胃もたれの原因と起こる仕組み(胃もたれ 胃痛 症状 原因)

胃もたれや胃痛は、胃粘膜の機能低下や食べ過ぎ、脂肪の多い食事、ストレスなど様々な要因から発生します。消化が遅れることで胃が重く感じられ、胃酸が過剰に分泌されると迷走神経の興奮が強まり、吐き気や気持ち悪い症状となって現れます。特に食後直後や横になるタイミングで症状が現れやすく、消化のリズムが乱れることも関与しています。

胃内の消化プロセスと胃もたれ発生の要因 – 消化不良や胃酸分泌の増加

食べた物は胃で胃酸によって分解されますが、消化酵素の働きが弱まったり、胃酸分泌が増えすぎたりすると、胃の中の食べ物が滞留して消化不良が発生します。この状態では胃の動きも鈍くなり、ガスが溜まったり、吐き気や胸焼け、胃痛が起こりやすくなります。脂っこい食べ物の摂取や食べ過ぎは特に胃もたれのリスクを高めます。

体質や年齢による胃もたれのなりやすさ – 若年層と高齢者に見られる特徴

胃もたれは加齢とともに増加しますが、若い方でもストレスや生活習慣の乱れで起こります。高齢者は胃酸分泌量や胃の蠕動運動が低下しやすく、消化力が衰えるため症状が出やすい傾向があります。一方、若年層は過度なストレスや急いで食事を摂ることが主な要因となります。

胃の形状・食道の位置と寝る向きによる胃酸逆流の違い(胃の形 寝る向き 逆流性食道炎)

胃は体の左側に位置し、食道とのつなぎ目が上向きになることで逆流が抑えられています。しかし寝る向きによってこの仕組みが変化し、胃酸が逆流しやすくなります。

左右の向きで胃酸逆流に差が出る理由 – 解剖学的解説

左向きで寝ると胃の入口(噴門)が食道より高くなり、重力によって胃酸が逆流しにくくなります。一方で右向きだと胃の出口が下がり、胃酸が食道を逆流しやすくなる構造的特長があります。これが左向きで寝ることが胃もたれ・逆流性食道炎の予防につながる医学的根拠です。

| 向き | 胃酸逆流への影響 | 特徴 |

|---|---|---|

| 左向き | 胃酸逆流が抑えられる | 胃と食道の位置関係で逆流を防止 |

| 右向き | 胃酸逆流しやすい | 胃の出口が下がり逆流リスクが上昇 |

| 仰向け | 胃酸逆流を助長しやすい | 重力が働きにくく逆流しやすい |

| うつ伏せ | 通常は推奨されない | 腹部圧迫や呼吸への悪影響に注意 |

消化器疾患との関連性 – 胃炎や逆流性食道炎のメカニズム

胃炎や逆流性食道炎は胃酸逆流による食道粘膜の炎症が主要因です。特に仰向けや右向きでは胃酸が食道へ流れやすいため、これらの疾患が悪化しやすくなります。日常的にこれらの症状が出る場合は早期の医療機関受診が勧められます。

左右の寝る向きの消化への影響を医学的に比較(左向きで寝る デメリット 含む)

左右の向きだけでなく、仰向けやうつ伏せも消化に影響を及ぼします。それぞれの特徴や注意点について解説します。

左向き・右向きそれぞれの利点と注意点

- 左向き

- 胃酸逆流や胃もたれ予防に有効

- 妊婦や高齢者にも推奨される

- 心臓病や持病がある場合は事前に医師に相談が必要

- 右向き

- 胃酸逆流が起きやすい

- 胃痛や食後の気持ち悪さが悪化することも

- 逆流性食道炎の既往がある方は避ける

仰向け・うつ伏せのメリットとリスク

- 仰向け

- 最もリラックスしやすいが胃酸逆流のリスクが高い

- うつ伏せ

- 胃や消化器が圧迫されやすく負担が大きい

- 呼吸がしづらく、長時間は推奨されない

胃もたれや胸焼けに悩む場合、強調すべきは左向きで寝ることです。自分に合った寝る向きを見つけ、症状改善を目指しましょう。

症状別に適した寝る向きの選び方と対処法 – 吐き気、胸焼け、胃痛の緩和に効果的な体勢

胃もたれによる吐き気を和らげる寝る向き(胃もたれ 吐き気 寝る向き)

胃もたれによる吐き気や気持ち悪さがある時、左側を下にして寝る姿勢がおすすめです。この体勢は胃から食道への逆流を防ぐため、胃酸の上昇を抑え症状の緩和が期待できます。食べ過ぎや消化不良で気分が悪い場合も、体全体をリラックスさせて深呼吸を意識しましょう。

また、以下のポイントも重要です。

- 軽く膝を曲げて横向きに寝ると腹圧が和らぐ

- 寝る直前の食事や満腹は避ける

- 吐き気が強い場合は無理して寝ず、落ち着いてから休む

消化器専門医も推奨しているため、安心感をもって取り入れることができます。

気持ち悪さが強い時の最適な寝方

気持ち悪い時は、無理に仰向けになると胃酸が逆流しやすいため、左側を下にした体勢が最適です。シムス位(左側を下にし、右足を軽く曲げる姿勢)は胃腸の負担も減りやすく、多くのケースで症状緩和に有効です。

テーブルで最適な姿勢の特徴をまとめます。

| 体勢 | ポイント |

|---|---|

| 左向き | 胃酸の逆流を防ぎ、消化器官の負担を軽減する |

| シムス位 | 横向き+片足屈曲で腹部の圧迫感を最小限にし、安心して休める |

| うつ伏せ・仰向け | 逆流や圧迫で悪化するリスクがあるため避けたい |

吐き気時の体勢転換や枕の調整法

吐き気がつらい時は、枕の高さを調整し頭を少し高くすることで胃酸の逆流が抑えられます。急激な体勢転換は避けて、ゆっくりと左向きになりましょう。

- 頭から上半身が傾斜するようにタオルやクッションを使う

- 寝返りは優しく行い、起き上がる時も腹部を刺激しない

- 無理せず最も楽な体勢で安静を心がける

これらの工夫で、夜間の吐き気や不快感を効果的に軽減できます。

胸焼けや逆流性食道炎の症状緩和に推奨される寝姿勢(胃もたれ 胸焼け 寝る向き)

胸焼けや逆流性食道炎がある場合は、左向きで寝る姿勢が理論的にも実践的にも最も安全とされています。この体勢は胃と食道の位置関係から胃酸の上昇を最小限に抑える働きがあるため、多くの医師が推奨しています。

左向きの理論的根拠

左向きで寝ると、胃の入り口が食道より低い位置になりやすく、重力の作用で胃酸が逆流しにくい構造的利点があります。

逆流性食道炎の予防や症状改善にも適しており、食後の休息時にも有効です。

- 胃の出口が下部にくることで消化も促進されやすい

- 夜間の胸焼けや胃もたれが少なくなる傾向

科学的な研究にも裏付けられた方法であるため、毎日の習慣としておすすめです。

右向き・仰向けの注意点

右向きや仰向けで寝ると、胃酸が食道側へ流れやすくなり胸焼けや気持ち悪さが悪化しやすいため注意が必要です。仰向けは逆流性食道炎のある人には特に不向きです。

- 右向きは胃の形から逆流を助長しやすい

- 仰向けでは重力による胃酸逆流リスクが高まる

- 症状が出やすい場合は必ず左向きで休むことが大切

自己チェックとしては、夜間や早朝に症状が強くなる場合は、まず寝る向きを見直してみましょう。

胃痛や気持ち悪い時に楽になる横向き寝のポイント(胃痛を和らげる姿勢 症状別)

胃痛や気持ち悪い時は、体への負担が少ない左横向き寝と枕で上半身をやや高くする方法が効果的です。

症状の種類・状況別におすすめの姿勢をリストで紹介します。

- 胃がキリキリ痛む時:左横向き・膝を軽く曲げて圧迫軽減

- 食べ過ぎの後:左側を下に安静・すぐ寝ない

- 吐き気が強い時:頭をやや高く、深い呼吸を意識

- 妊娠中の胃もたれ:左側下+上半身わずかに高め

各姿勢の特徴とポイント

それぞれの姿勢には症状に応じた特徴と対策があります。ポイントを比較表で整理します。

| 姿勢 | 特徴・ポイント |

|---|---|

| 左向き | 胃酸逆流防止・消化促進・不快感軽減 |

| シムス位 | 負担分散・妊婦さんにも適した安定性 |

| 頭高め横向き | 吐き気・胃もたれの緩和。睡眠中の逆流も軽減 |

状況別・シチュエーションごとの工夫

状態や生活シーンに合わせて姿勢を工夫することで、胃腸への余分な負担を抑えることが大切です。

- 座る時も前屈や丸まり過ぎは避け、背筋をやや伸ばす

- 食後すぐに横にならず、30分ほどはゆったり過ごす

- 寝る前のカフェインや脂っこい食事は控える

生活習慣の見直しも症状改善の近道となります。毎日少しずつ習慣を整えていくことで、胃もたれや吐き気・胸焼けの悩みを和らげやすくなります。

食後には寝る向きと生活習慣が胃もたれに与える影響 – 悪化させないための具体的注意点

食後すぐの横になる時間と寝る向きの関係(食べ過ぎ 横になる 向き 食後 横になる)

食後すぐに横になると胃もたれや胸焼け、吐き気が悪化することがあります。特に食べ過ぎた場合、胃の内容物が物理的に圧迫され、胃酸が逆流しやすくなります。胃もたれを防ぐポイントは、消化をサポートする寝る向きを選ぶことと、横になるまでの時間を意識することです。

下記の表は、寝る向きごとの胃への影響を比較したものです。

| 寝る向き | 胃もたれ・逆流症状への影響 |

|---|---|

| 左向き(左を下に) | 胃酸の逆流を防ぐ・消化促進 |

| 右向き(右を下に) | 胃酸逆流しやすく胸焼けの悪化に |

| 仰向け | 胃酸が食道へ流れやすい |

ポイント

- 胃もたれや吐き気が気になる時は食後30分ほど座ったまま安静にし、左向きで休むのが理想的

- シムス位(左下でやや前傾の横向き)は胃腸の負担軽減に効果的

- 胃痛や不快感が強い場合は無理に横にならず、状況に合わせた寝姿勢を選択

食後に横になっても良いタイミングとリスク

食後すぐに横になると食道への胃酸逆流や胃もたれが生じやすくなります。特に脂っこい食べ物や消化に時間のかかる食品を多く摂取した場合、胃の中に食物が長く留まりやすいため注意が必要です。理想は、食後30〜60分は身体を起こした姿勢で過ごすことをおすすめします。万一すぐに横になる際は、頭を高くして左向きで横になると胃酸の逆流を抑えやすくなります。

体調や状況別の最適な寝る向き

胃もたれや胸焼けが強い時は左向きで横になり上半身をやや高く保つのが有効です。逆流性食道炎の症状がある方や妊娠中の方も左向きが推奨されることが多いです。しかし左を下にしても気持ち悪さが残る場合は、横向きを変えたり仰向けで上半身を高くするなど体調に合わせて工夫しましょう。体の右を下にして寝ると胃の入り口が下がってしまい胃液の逆流を助長するので避けたい寝姿勢です。

寝る直前の飲み物・食事内容による胃もたれ悪化の防止策(胃もたれ時の飲み物 寝る前 食事)

胃もたれを誘発しやすい飲食とは

寝る前に大量の食事を摂ると胃腸への負担が増し、翌朝の胃もたれや気持ち悪さの原因になります。特に脂質が多いものや刺激物、糖分の多いスイーツ、カフェインを含む飲み物は寝る直前には控えましょう。アルコールも消化機能を低下させ逆流を起こしやすいです。炭酸飲料や清涼飲料水も胃の膨満感を悪化させるため摂取を避けるのが賢明です。

寝る前に控えるべき習慣・積極的に取り入れたい対策

- 寝る2時間前までに食事は済ませる

- 夜間の水分補給は白湯やカフェインレスのハーブティーなど胃に優しいものを選ぶ

- ゆっくりと噛みながら食事し胃腸への負担を減らす

- 寝る直前の間食やアルコール、カフェイン類は控える

- 食べ過ぎた後や胃が気持ち悪い時は温熱パッドでお腹を温めると消化器官がリラックスしやすい

ストレスや睡眠不足が胃もたれに与える影響と対策(ストレス 胃もたれ 寝る向き)

自律神経の乱れと胃腸の働き

現代人は仕事や人間関係など日常的なストレスにさらされやすく、自律神経のバランスが崩れることで胃腸機能も低下しがちです。ストレスが強いと消化機能が鈍くなり、胃もたれや胃痛・胸焼け、さらには吐き気や下痢など様々な消化器症状が現れることがあります。寝る前のストレスケアは胃腸を守るためにも重要です。

リラクゼーション法・睡眠の質向上策

- 寝る前の深呼吸や軽いストレッチで自律神経を整える

- 就寝前のスマートフォン・パソコン利用を控え、自然な眠気を促す

- 規則正しい生活リズムと7時間以上の睡眠時間を意識する

- アロマオイルや安眠音楽でリラックス環境を作る

- 寝る向きは左を下にした横向きを意識し、心身の回復を促進

ストレスや睡眠不足を解消し、寝る向きや生活習慣を見直すことで胃もたれや関連症状の軽減が期待できます。

妊娠中・高齢者には寝る向きの工夫と注意点 – 安心して実践できるワンポイントアドバイス

妊婦が実践しやすい寝る向きと体勢(妊婦 胃もたれ 寝る向き シムス位)

妊婦は胃もたれや胸焼けといった消化器症状が起きやすく、寝る向きの選び方が重要になります。特に妊娠中期以降は体への負担が増えるため、左側を下にした「シムス位」がおすすめです。シムス位は左脚を伸ばして右脚を軽く曲げる体勢で、消化器官や心臓への圧迫を避け、胃酸の逆流からも守ります。妊娠中の胃もたれや吐き気、気持ち悪さを軽減しやすい姿勢とされています。

| 体勢 | 特徴 | 胃もたれ軽減効果 |

|---|---|---|

| 左下シムス位 | 胃の下側が自然に下がる | 高 |

| 右向き | 子宮が大静脈圧迫しやすい | 低 |

| 仰向け | 胃酸逆流・圧迫感増す | 低 |

リラックスできる左下シムス位は妊婦でも体への負担が少なく、疲労回復や睡眠の質向上にも役立つのが特徴です。

妊娠時期別の寝る向きアドバイス

妊娠初期はどの向きでも構いませんが、中期以降やお腹が大きくなってきたら左向きが推奨されます。特に妊娠後期は血流や消化への配慮が必要で、左側を下に寝ることで子宮や胎児への血流も促進されます。無理に同じ姿勢を保とうとせず、頻繁に体勢を変えることで体への負担を分散できます。

妊娠中でも無理なくできる補助グッズ

妊婦用の体位保持クッションやピローは横向き寝のサポートに適しています。足の間や背中に挟むタイプは寝返り時の負担を減らし、リラックスして左向きがキープできます。また、腰や膝への圧迫を和らげ、不快な胃もたれ時にも快適な睡眠を実現できます。

妊娠後期の寝方と胃もたれの関係(妊娠後期 仰向け 寝方 胃もたれ)

妊娠後期になると仰向け寝は胃もたれや胸焼けだけでなく、腰痛や下肢の浮腫にもつながるため注意が必要です。大きくなった子宮が下大静脈を圧迫し、血流が悪くなるリスクがあります。消化機能を保つためにも横向き寝中心の体勢が望まれます。

仰向けが引き起こす症状と注意点

仰向け寝は胃酸が食道に逆流しやすく、胸焼けや吐き気を悪化させることがあります。特に夜間の不快感や胃痛が出やすく、妊娠中はさらに循環への負担も生じやすいです。無理に仰向け寝を続ける必要はありません。安眠・胃もたれ軽減のためにも左向き寝が無難です。

寝返りの負担軽減ポイント

妊娠後期は寝返りも難しくなります。抱き枕やサポートクッションを使いながら体のバランスを保ち、少しずつ体勢を移すことで腰やお腹への急な負担を避けることができます。深呼吸や膝を曲げる動作を取り入れると寝返りしやすくなります。

高齢者に多い胃もたれ症状への寝る向きの工夫(高齢者 胃もたれ 寝る向き)

高齢者は筋力や内臓機能が低下し、食べ物の逆流や胃もたれが起きやすくなります。特に就寝時は左向き寝が消化器を圧迫せず、胃酸の流出を防ぐ効果があるため推奨されます。不快な胸焼け・胃痛を防ぐためにも寝る向きの工夫が役立ちます。

| 年齢層 | 推奨寝姿勢 | 理由 |

|---|---|---|

| 若年~中年 | 基本自由 | 体力・消化機能に余裕あり |

| 高齢者 | 左向き/上半身少し高く | 胃腸低下・逆流防止 |

筋力低下・加齢による胃もたれ特徴

高齢者は噛む力や唾液分泌も減少し、食後に胃もたれや吐き気を感じやすくなります。胃の動きも弱まり、消化まで時間がかかるため食直後は特に左向きで休むのがポイントです。また、少量ずつの食事や食後の安静も意識しましょう。

介助・寝具の調整ポイント

介助が必要な場合は、体の下にクッションを挟んで左向きを無理なくサポートする方法が効果的です。マットレスや枕の高さを調整し、上半身を少し起こすことで胃酸の逆流をさらに防ぐことができます。起き上がりやすい環境整備も心がけると安心です。

快適な睡眠を支える寝具・枕の選び方と使い方 – 胃もたれ防止に役立つ具体的ポイント

枕の高さや硬さが胃もたれに与える影響(寝具 胃もたれ 寝る向き 枕の選び方)

頭の位置や枕の硬さは寝る姿勢に大きく影響し、胃もたれや胸焼けの予防には非常に重要です。適切な枕を選ぶことで、食道への胃酸の逆流を防ぎやすくなり、吐き気や胃痛のリスクも軽減できます。特に食後すぐや食べ過ぎた時には、首から頭にかけて少し高めになる枕が推奨されますが、高すぎる枕は首の負担となるため適度な高さが必要です。柔らかすぎる枕だと沈み込みで頭が低くなりやすく、逆流や気持ち悪さが出やすくなります。高さと硬さのバランスがとれた枕は正しい寝る向きを維持しやすく、睡眠の質向上にも貢献します。

胃もたれ予防に適した枕の条件

胃もたれを防ぐためには、以下の条件を満たす枕が理想的です。

- 高さは5~10cmが目安で、横向き寝に適したタイプ

- 適度な硬さがあり、首をしっかり支えられる

- 頭から肩にかけて体勢を安定させやすい形状

- 通気性が良く、熱がこもりにくい

これらを満たすことで、左向き寝やシムス位の維持が楽になり、寝返りもしやすくなります。

枕の素材や形状選びのコツ

素材や形状も重要なポイントです。

- 低反発ウレタンやラテックスは程よい弾力で横向き寝に最適

- そば殻やパイプ入りは硬さがあり、沈み込みを防ぎやすい

- 肩まで包み込む波型・フィットタイプは横向きの姿勢が安定しやすい

自分の好みや体格、寝る向きに合わせて複数の種類を試してみましょう。

体圧分散と寝返りしやすい寝具の選択(寝返り 寝る向き 胃もたれ)

体圧分散機能に優れた寝具は血流や消化器への負担を減らし、寝返りもしやすいため胃もたれ症状の予防に効果的です。胃もたれが気になる方は、寝返りできず同じ体勢が続くことによる胃の圧迫を防ぐため、適度な反発力があるマットレスを選ぶと良いでしょう。硬すぎる寝具だと圧迫で痛みが出たり、やわらかすぎると体が沈んで寝返りが減少します。バランスのとれた寝具は睡眠中の自然な寝返りをサポートし、結果として胃の負担を軽減します。

マットレスの硬さや弾力と睡眠の質

寝具選びの際の大事な比較ポイントをまとめました。

| マットレスの種類 | 特徴 | 睡眠の質・胃もたれリスク |

|---|---|---|

| 高反発タイプ | 適度な弾力で体が沈みにくい | 寝返りしやすく、胃の負担を軽減 |

| 低反発タイプ | 柔らかく体にフィット | 長時間同じ姿勢になりやすい |

| ウレタン・ラテックス | 体圧分散性が高い | 横向き寝の安定性が高まる |

自分の体重と相性の良い硬さと弾力性を優先し、寝る向きが維持しやすいタイプを選びましょう。

寝返りサポートグッズの活用

寝返りしやすくするためのサポートグッズも役立ちます。

- ボディピローやロングクッションがあると横向き寝を楽に続けられる

- 腰や背中に抱き枕を挟むと寝返りがスムーズになりやすい

- 敷きパッドやサポートマットを活用して、体圧分散を向上

これらのグッズを有効に使うことで、無理なく胃もたれに強い寝る姿勢を保てます。

寝る向きを維持しやすい寝具の工夫(寝る向き 維持 寝具)

正しい寝る向きを維持するには、寝具の工夫も大切です。自分で意識せずとも自然と左向きや姿勢が保てる環境を作ることが胃もたれ・胸焼け予防の鍵となります。特に起きた時に「寝返りしやすかった」と感じることが大切です。寝る前にクッション類を配置しておき、途中で向きが変わっても戻しやすい工夫が効果的です。

サポートピローやクッションの使い方

効果的なサポートピロー・クッションの使い方のポイントを紹介します。

- 横向き寝の場合、上側の膝にクッションを挟むと骨盤が安定する

- 腰や背中を軽く支える小型クッションを活用すると寝姿勢が崩れにくい

- 頭だけでなく頸椎・肩まで支える形状を取り入れると首の負担が減少

これらの工夫で理想的な寝る向きを維持しやすくなります。

睡眠中の姿勢維持のための習慣

快適な姿勢を継続するには日々のルーティンも重要です。

- 寝る前にストレッチや軽いマッサージを行い、体の緊張をほぐす

- 定期的に枕や寝具の状態をチェックし、自分に合っているか見直す

- 体調や季節の変化に合わせて寝具やカバーを調整する

これらのポイントを実践して、胃もたれや胸焼けを予防しながら快適な睡眠をサポートしましょう。

胃もたれ改善には実体験と医師の専門的見解 – 信頼できる根拠に基づく情報提供

寝る向き変更で改善を感じた具体的事例(胃もたれ 寝る 向き 体験談)

胃もたれに悩む人の実際の声

胃もたれや胸焼けに悩まされていた多くの人が、寝る向きを変えることで大きな変化を実感しています。特に、左側を下にして寝ることで「夜中のむかつきが軽減した」「食後の不快感が和らいだ」という声が多数あります。「知恵袋」や多くの体験談では、仰向けや右向き寝から左向きに変えたことで、吐き気や胃の痛みの発生頻度が大幅に減少した、という意見が目立ちます。こうした改善報告は日常での実感だけでなく、医師や専門家の推奨とも一致しています。

長期・短期で体感できた変化の内容

左向き寝を習慣化してから数日以内に「気持ち悪さや胃もたれが緩和された」と感じた方が多いです。特に食べ過ぎた夜や妊婦の方、逆流性食道炎の方に効果を感じる人が多く、短期間での体感も珍しくありません。胃の違和感が消え、睡眠の質が上がった、朝スッキリ起きられるようになったとの声も多数です。継続的に実践することで胃の負担を和らげ、慢性的な胃痛からも解放されたという例が多く報告されています。

医師による胃もたれ放置のリスクと適切な対処法(胃もたれ 放置 危険性 診察)

専門的医学見地からの注意点

胃もたれや胸焼けを慢性化させると、食道や胃粘膜に炎症が進行しやすくなります。消化不良、逆流性食道炎、胃炎、さらには潰瘍やポリープなど重篤な疾患のリスクも増加します。胃もたれや吐き気、胃痛を繰り返す方は、早めに専門医の診察を受けることが大切です。症状が続く場合は、消化器内科で内視鏡検査を受けて原因を特定したうえで、適切な治療を選択することが推奨されています。

放置せず対応すべき症状例

下記のような症状がある場合には、早期受診を検討してください。

- 強い胃痛やみぞおちの痛みが続く

- 吐き気や嘔吐を繰り返す

- 胸焼けや食道への違和感が慢性的に生じる

- 食欲不振や体重減少が見られる

急な症状悪化や、胃腸の疾患既往歴がある場合も注意が必要です。

最新研究と睡眠姿勢の科学的エビデンス(睡眠姿勢 逆流性食道炎 研究データ)

国内外の最新論文・データまとめ

消化器専門医による最新の研究では、左向き寝が逆流防止に有効であることが明らかになっています。食道と胃の接合部の位置が変わることで、胃酸の逆流リスクが有意に下がります。最新の論文でも左側臥位が胃酸逆流を約半分に減少させると報告されています。妊婦や高齢者、食べ過ぎの直後でも同様の効果が実証されています。右向き寝や仰向けでは逆流の頻度と持続時間が増えることも多数のデータで示されています。

研究から導かれる推奨事項

左向きで寝ることが胃もたれや胸焼け、逆流性食道炎の予防に効果的です。

以下の状況では特に意識してみてください。

- 食後すぐは左向きで軽く休む

- 妊婦や高齢者も自分の体調に合わせて左向きを選ぶ

- 胃痛や吐き気があるときは上半身を高くする工夫も有効

寝る向きを工夫することで、胃もたれや消化不良を防ぎ、快適な睡眠生活を送るサポートになります。

| 姿勢 | 推奨度 | 主な効果 |

|---|---|---|

| 左向き | 高 | 胃酸逆流防止・消化促進 |

| 右向き | 低 | 逆流悪化・胃の入口が下がる |

| 仰向け | 低 | 胃酸逆流しやすく不快感が強まる |

胃もたれ症状は受診のタイミングと検査の内容 – 早期発見・適切な治療への道筋

症状が続く場合の受診目安と検査方法(胃もたれ 病院 受診タイミング 胃カメラ検査)

受診すべきサインと自己判断の注意点

胃もたれが数日以上続いたり、繰り返し発生する場合は消化器内科などの医療機関への受診を検討しましょう。特に次のような症状がみられる時は早めの相談が重要です。

- 強い吐き気や嘔吐

- 胃痛・胸焼けの悪化

- 黒色便や血便

- 原因不明の体重減少

市販薬や食事改善で症状が改善しない、また妊婦や高齢者の方は自己判断を避けて医師に相談してください。安易な自己判断で病気の発見が遅れるリスクがあるため注意が必要です。

医療機関での主な検査項目

専門の医療機関を受診すると、多くの場合、状態の把握と病気の有無を調べるためにさまざまな検査が行われます。

| 検査項目 | 内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| 血液検査 | 炎症や感染、貧血の有無を確認 | 内臓の異常を広範囲にチェック |

| 胃カメラ(内視鏡) | 胃や食道、十二指腸の粘膜の状態を直接観察 | 胃潰瘍や胃炎、がんの早期発見が可能 |

| 胸部・腹部レントゲン | 消化管や他臓器の状態確認 | 胃の形態異常や腫瘍の発見 |

| 超音波検査 | 胃の周辺臓器の状態を把握 | 医療用エコーによる非侵襲的な検査 |

初期の段階でも胃カメラ検査は非常に有効で、胃もたれや胸焼け・吐き気の原因を突き止める助けになります。

消化器内科での治療方法と薬物療法の基礎知識(胃もたれ 薬物療法 消化器内科)

医師が推奨する治療アプローチ

症状や検査結果に応じて医師による治療方針が決まります。特に胃酸の分泌を抑える薬の処方や、食事・生活習慣の見直しがよく行われます。

- 食道や胃の粘膜保護を目的とした治療

- 胃酸逆流の抑制

- ピロリ菌感染が認められる場合の除菌治療

- 適切な睡眠姿勢などの日常指導

本人の体質や病歴も考慮して、最適な方法が提案されます。

一般的な薬剤・処方例の紹介

胃もたれや胸焼けの治療には以下のような処方薬や市販薬が活用されます。

| 薬剤の種類 | 代表例 | 効果 |

|---|---|---|

| 胃酸分泌抑制薬 | プロトンポンプ阻害薬、H2ブロッカー | 胃酸の産生を抑えて逆流や炎症を防ぐ |

| 消化管運動改善薬 | ドンペリドンなど | 胃の動きを促して消化を助ける |

| 制酸剤 | アルミニウム・マグネシウム製剤 | 一時的に酸を中和して不快感を緩和 |

| 胃粘膜保護薬 | レバミピドなど | 粘膜の修復や保護をサポート |

薬剤選択は必ず医師の診断に基づき、用法・用量を守りましょう。

自宅でできるセルフチェック法(胃もたれ 症状 チェック)

自己観察で注意すべきポイント

胃もたれの状態をセルフチェックする際は、次の項目に注目してください。

- 食後に胃の重さや違和感が続くか

- 吐き気や胸やけを頻繁に感じるか

- 睡眠中や寝起きに症状が悪化するか

- 胃痛やお腹の張りが増えているか

- 症状が日常生活に支障をきたしていないか

症状の頻度や強さを記録し、変化があれば早めに医療機関へ相談することが大切です。

日常でできる簡単な予防策

胃もたれを防ぐためには生活習慣の見直しが効果的です。次のポイントを意識しましょう。

- 食べ過ぎや早食いを避ける

- 脂っこい食べ物や刺激物の摂取を控える

- 寝る前2時間の飲食をやめる

- 左向きで寝るなど姿勢を工夫する

- ストレスをため込まない

チェックリスト

- 一度に多量の食事をしない

- アルコールやカフェインは控えめに

- 胃もたれが長引くときは薬に頼りすぎない

予防とセルフケアを上手に取り入れ、健康的な胃腸を維持しましょう。

胃もたれ対策にはよくある質問を盛り込んだQ&A形式解説 – 読者の疑問を網羅的にカバー

胃もたれ時はどっちを下にして寝る?に関する疑問(胃もたれ どっちを下にして寝る)

胃もたれを感じたとき、寝る向きを工夫することで症状の軽減が期待できます。多くの方が「左向きで寝る」ことが消化器に負担をかけにくく、胃酸の逆流や胸焼けのリスクも抑えられると答えています。その理由は、胃の出口が体の右側にあるため、左側を下にして寝ることで胃の内容物が下にたまり、食道への逆流が自然に防がれるからです。

胃もたれ経験者の体験談を交えた解説

実際に胃もたれや吐き気を感じやすい方からは「左向きで寝た日は翌朝まで気分が悪くならなかった」「右向きだと逆流して気持ち悪くなる」といった声が数多く寄せられています。こうした体験談は、快適な睡眠と胃の健康維持において寝る向きの重要性を物語っています。

専門家の一般的な推奨

医師や専門家からも「胃もたれや胸焼けのある際は左下を下にして寝るのが効果的」と案内されています。左向き寝は、重力の影響で胃内容物が食道に逆流しにくくなり、睡眠中の不快感を減らします。特に逆流性食道炎や慢性的な消化不良の方にも推奨される方法です。

食後に寝る向きを選ぶコツと注意点(食後 寝る向き 知恵袋)

食後すぐに横になるのは胃への負担を大きくしますが、どうしても休みたい場合のポイントを押さえることが大切です。食後は30分以上休憩し、身体が消化を始める時間を取ることを推奨します。また、寝る向きはやはり左向きが最適です。

食後の体調悪化を避けるポイント

- 強い吐き気や気持ち悪さを感じたら、無理に横にならず上半身をやや起こして休む

- なるべく左側を下にして、枕で頭部を少し高く保つ

- 仰向けや右向きでの睡眠は胃酸の逆流リスクを高めるため避ける

このような工夫をすることで、食後の胃もたれや胃痛を和らげることができます。

口コミで多い疑問と解答

- 「食べ過ぎた後、どっち向きで寝ればいい?」という質問が多く見られます。

- 正解は左向きですが、食後すぐの横になる行為自体を控えるのが理想です。

- 身体が楽になる体勢を探しつつ、負担軽減につながるポイントを意識しましょう。

妊娠中の寝る向きと症状対策に関する質問(妊婦 胃もたれ 寝る 向き)

妊婦さんの場合、胃もたれや逆流症状が出やすいため寝る向きは体調管理のカギです。妊娠後期は子宮が大きくなることで内臓が圧迫されやすくなり、消化器官への負担が増します。そこで「左側臥位(左向き寝)」がすすめられています。

よくある相談例のケーススタディ

- 「妊娠中、右向きで寝ると胃が痛くなる」といった声が多いです。

- 「左向きで寝ると楽だった」という意見があり、医師からも体調に合わせた寝方の指導がされます。

妊婦目線での実践アドバイス

- 左側を下にして横向きで寝る

- 腰や背中にクッションや抱き枕を使い、身体のバランスをとりながらリラックスする

- 気分が悪くなった場合は体勢を調整し、無理のない範囲で試してください

妊娠中の方は医師の指示も参考にしつつ、心地よい姿勢を見つけることが大切です。

胃もたれと胸焼けの違いに関する質問(胃もたれ 胸焼け 違い)

胃もたれと胸焼けは似ているようで症状や原因が異なります。症状の特徴を理解することは、正確な対策に繋がります。

症状比較と判断方法

| 症状 | 特徴 | 主な原因 |

|---|---|---|

| 胃もたれ | 胃の重さや不快感、食欲低下 | 消化不良・食べ過ぎ |

| 胸焼け | 胸の中央や喉のヒリヒリ感、痛み | 胃酸の逆流 |

どちらも似ている症状がみられますが、胸焼けは食道の炎症や逆流性食道炎が原因の場合が多く、胃もたれは主に胃の機能低下や消化不良によって起こることが多いです。

適切な対応策まとめ

- 食事量や脂質の摂取を控える

- 早めの夕食や就寝前の食事を避ける

- 症状が長引く場合は医療機関の受診を検討する

どちらの症状でも寝る向きの工夫が症状緩和に役立つため、左向き寝を日常生活に取り入れてみましょう。

最新の医学研究・公的機関データにはアップデート情報 – 信頼性の高い情報提供を目指して

消化器学会など公的機関の最新データ紹介(逆流性食道炎 睡眠姿勢 最新研究)

公的な研究データの要点解説

近年、消化器学会や関連機関から発表されている研究では、胃もたれや胸焼け、逆流性食道炎の症状が睡眠時の姿勢によって大きく左右されることが明らかになっています。特に左側を下にして寝る姿勢が推奨されており、胃の出口よりも食道が高い位置になるため、胃酸の逆流を抑制する効果が確かめられています。

| 睡眠姿勢 | 主な影響 | 推奨度 |

|---|---|---|

| 左向き | 胃酸逆流抑制・消化サポート | 非常に高い |

| 右向き | 胃酸逆流リスク・胸焼け増加 | 低い |

| 仰向け | 逆流や胃もたれ悪化 | 低い |

左向き寝は逆流性食道炎のリスク低減や消化器症状の改善に役立つとされ、専門医からも強く推奨されています。

胃もたれと寝る向きの新しい発表内容

日本消化器関連学会の最新発表によれば、胃もたれ、吐き気、胃痛などの症状は寝る向きを工夫することで軽減が期待できます。特に食後や夜間に左向きで休むことで胃酸が食道へ逆流しにくくなり、胸焼けや気持ち悪い症状の予防にも有用です。

下記のような症状がある場合は、寝る向きに注意することが重要です。

- 食べすぎや胃もたれが気になるとき

- 胃痛や胸焼け、吐き気が寝る前や夜間に強い場合

- 妊婦で胃の不快感が続く場合

寝る向きと消化器症状は密接な関係があり、根拠ある医学的データが蓄積されつつあります。

睡眠姿勢改善に関する新たな実証データと事例(睡眠 姿勢 改善 最新)

実証実験・追跡調査の概要紹介

専門機関による実証実験では、逆流性食道炎患者のグループを対象に睡眠時の姿勢を変化させた際の症状変化が記録されています。左向き寝を1週間続けたグループでは、胃もたれや胸焼け、吐き気、胃のむかつきなどの症状出現頻度が明らかに減少し、快適な睡眠が得られたとの報告があります。

右向き寝や仰向け寝では、逆流や胸焼けが悪化するケースが多く見受けられ、やはり姿勢の工夫が重要であることが示されています。

改善事例から学べる工夫

実生活の改善例でも、左向きで寝ることで胃もたれや気持ち悪い状態が改善した方が増えています。ポイントとしては以下の工夫が有効です。

- 食後すぐは横にならず、少し時間をおいてから左向きで寝る

- 上半身をやや高くして寝ることで胃酸逆流をさらに防止

- 妊婦の方も体調に注意しながら左向き休憩を心がける

気持ちが悪い時や吐き気、強い胃の不快感があるときも、姿勢の調整はセルフケアの重要なポイントです。

今後の研究動向と対策のアップデート見通し

新たな対策・推奨法の追加

今後は、胃の形状や個々の体質に合わせた最適な寝る向きの提案、小型デバイスや枕の工夫など、より効果的な対策法の研究が進められています。特に寝る環境の改善や姿勢アシストグッズの開発が期待されています。

左向きが推奨されていますが、症状や体調によって最適な姿勢は異なることもあるため、症状に応じて柔軟な対応が重要です。

継続調査・進行中の研究概要

現在も消化器科を中心に、睡眠時の姿勢と胃もたれ・胸焼け・胃痛への影響を多角的に調査するプロジェクトが進行中です。個人の症状やライフスタイルに応じた推奨姿勢の蓄積が今後さらに拡大する見通しです。最新情報には引き続き注意し、自分の状態に合った寝る向きを取り入れることが効果的です。