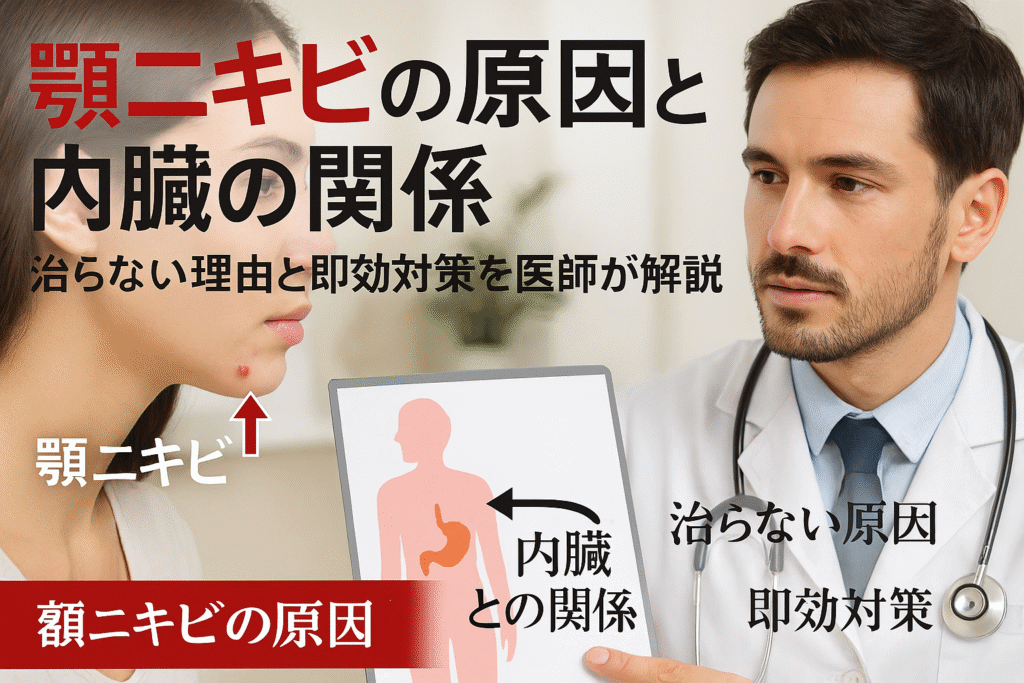

「何度も繰り返す顎ニキビ、スキンケアだけで治らず悩んでいませんか?」「胃腸や肝臓、ホルモンバランスの乱れが原因かも…」と不安になる方は少なくありません。実際、【日本皮膚科学会】の調査によると、顎ニキビ患者の約6割が「内臓や生活習慣の不調と同時に症状が悪化」した経験を持っています。

特に、顎にできるニキビは皮脂腺の多い部位で頻発しやすく、ストレスや胃腸機能の低下・ホルモンバランスの乱れといった体内環境の変化に強く影響されます。胃腸の不調が続くと、老廃物の排出が滞り体内の毒素が皮脂に混ざることで炎症を起こしやすくなる—このメカニズムが近年明らかになっています。

さらに、睡眠不足や栄養バランスの偏りといった日常生活も顎ニキビの一因。繰り返すしこりや赤み、「治らない」「どこに相談すれば…」という不安は、現代人に多い内臓のSOSかもしれません。

今、体の内側からできることを知りたい方へ。これから、医学的根拠に基づき「内臓と顎ニキビ」の関係や具体的な改善策、実際の症例まで徹底的に解説します。読んだあとには、自分でできるチェック法や日常のヒントも見つかりますので、ぜひ最後までご覧ください。

- 顎ニキビは原因として内臓との関連性を専門的に解説する

- 臓器別にみる顎ニキビの発生メカニズム―胃腸・肝臓・腎臓がどのように関わるか科学的に解説する

- 食生活や生活習慣から見る内臓負担と顎ニキビ悪化の因果関係

- 顎ニキビの症状別対処法|内臓と連動したケアの実践的アプローチ

- 医療機関を活用した顎ニキビ原因として内臓と向き合う包括的対策法

- スピリチュアル・顔診断視点も含めて顎ニキビ原因と内臓への理解を多角的に深める

- 顎ニキビ解消のため原因となる内臓負担を減らす生活習慣・セルフチェック・早期発見法

- 顎ニキビは原因として内臓が関わるのかに関するよくある質問と専門的回答集

- 顎ニキビ原因と内臓の視点を生かし全身の健康へ|男女・年齢別の比較とアプローチ

- 顎ニキビの原因や内臓との関連に関する最新知見と今後の展望

顎ニキビは原因として内臓との関連性を専門的に解説する

顎ニキビが表す肌トラブルの特徴と治りにくさの原因 – 内容の基礎と症状例

顎ニキビは非常に治りにくく、繰り返し発生する傾向があります。炎症を起こしやすく、痛みやしこり、赤みが目立つのが特徴です。フェイスラインや下あごにできることが多く、他の部位と比べて皮脂腺が発達しているため悪化しやすいです。睡眠不足やストレス、ホルモンバランスの乱れも顎ニキビを長引かせる要因となります。

下記はよく見られる顎ニキビの症状例です。

| 症状 | 特徴 |

|---|---|

| しこり | 押すと痛みがあり固い |

| 赤み | 周辺が赤く腫れる |

| 繰り返す | 一度治っても再発する |

| 炎症 | 膿を持つことがあり目立ちやすい |

顎ニキビが繰り返しできる理由と症状の種類(痛み・しこり・赤みなど) – パターン別の特徴を解説

顎ニキビが繰り返すのは、皮脂の過剰分泌と毛穴のつまり、そして内臓の不調による毒素排出が関与しています。痛みを伴うしこりニキビは深い炎症性病変で、治りにくく跡になりやすいタイプです。

-

しこりニキビ:内部で炎症が進んでおり、触ると強い痛みを感じることが多い。

-

赤みを帯びたニキビ:表面に熱感や腫れがあり、膿が溜まっている場合は圧痛も伴います。

-

繰り返し発生タイプ:一度治っても同じ場所に再発しやすく、生活習慣や内臓の状態が影響しています。

このような症状は、スキンケアだけでなく体内環境の影響が非常に大きいため、根本からの対策が求められます。

体内と皮膚のつながり|なぜ内臓不調が顎ニキビに現れるのか – 身体内部との関連性

体調の変化や内臓機能の低下は顎ニキビとして現れやすいです。内臓、特に胃腸や肝臓、腎臓の働きが悪くなると、体内に老廃物や毒素が蓄積されます。

これらの不要物が、皮膚を通じて排出される過程で、皮脂腺が多い顎周辺に排出が集中し、繰り返しニキビができやすくなります。

| 内臓 | 代表的な関連部位 | 顎ニキビとの関係例 |

|---|---|---|

| 胃腸 | 口元〜フェイスライン | 食生活の乱れや消化不良で悪化 |

| 肝臓 | あご・頬 | アルコールや脂質の過剰で負担増加 |

| 腎臓 | 下あご | 水分不足・塩分過多が影響 |

体内毒素の排出メカニズムと皮脂腺の役割 – 理論的背景と基礎知識

内臓が疲労すると、血液やリンパの循環が滞り、体内の毒素や老廃物がきちんと分解・排出されません。これが皮膚に表れると、皮脂分泌が活発な部位——特に顎周辺——で毛穴に詰まりが生じ、ニキビの発生リスクが一気に高まります。

皮脂腺の役割は、皮膚表面を保護することですが、生活習慣の乱れや内臓不調が重なると分泌量が増えすぎ、ちょっとした刺激や食べ物にも敏感になります。このため「ニキビに効く食べ物」「逆に悪化させる食事」の選択がとても重要です。

男女別のホルモン影響と顎ニキビの原因の違い – ジェンダーごとの違いと影響

男女でホルモンバランスや生活スタイルが異なるため、顎ニキビの原因や現れ方にも違いがあります。女性では生理前後のホルモン変動や妊娠・出産期、男性では男性ホルモン分泌の影響が関係します。

| 性別 | 主な影響要因 | 特徴 |

|---|---|---|

| 女性 | 生理・妊娠・ホルモンの揺れ | 生理直前の肌荒れ・顎の炎症増加 |

| 男性 | 男性ホルモンの過剰分泌 | 皮脂の増加、ストレス時の悪化 |

男性ホルモンと女性ホルモンのバランス変動が与える影響 – 生理現象と関連因子

男性ホルモン(テストステロン)は皮脂分泌を活発にする働きがあり、分泌が増えると毛穴を詰まらせてニキビを引き起こします。女性の場合、生理周期に伴い女性ホルモンと男性ホルモンのバランスが崩れやすく、生理前後に顎ニキビができやすくなります。

-

女性は黄体ホルモンの分泌増加による皮脂過剰で悪化しやすい

-

男性はストレスや生活習慣の乱れで男性ホルモンが増えやすく悪化する

-

男女ともにホルモンバランス安定のため、規則正しい生活・栄養バランスが効果的

こうした生理現象や内臓の健康状態を総合的に見直すことが、顎ニキビの根本的な改善・予防への第一歩です。

臓器別にみる顎ニキビの発生メカニズム―胃腸・肝臓・腎臓がどのように関わるか科学的に解説する

胃腸機能低下と顎ニキビの直接的な関係 – 消化機能と皮膚問題の因果

胃腸の機能が低下すると、体内の消化と吸収がうまくいかず、老廃物が蓄積されやすくなります。顎ニキビの原因として、「胃腸の調子が悪いと体内の毒素が排出されず、皮膚から外に出ようとする」というメカニズムが知られています。特に偏った食生活や暴飲暴食が続くと、胃腸に大きな負担がかかり、ニキビが悪化することも珍しくありません。

消化不良や便秘がもたらす体内老廃物の蓄積と肌への影響 – 詳細解説

消化不良や便秘が慢性的に続くと、腸内で有害物質が発生しやすくなります。これらの物質は血流に乗って全身にまわり、最終的には皮脂腺を刺激して炎症やニキビの原因になります。特に顎周辺は皮脂分泌が活発なため、毒素排出の「出口」となりやすい部分です。ストレスや睡眠不足による自律神経の乱れも腸の働きを低下させるため、規則正しい生活も顎ニキビの予防につながります。

| 胃腸のトラブル | 肌への影響 |

|---|---|

| 消化不良 | 老廃物が蓄積しやすい |

| 便秘 | 体内毒素が増加し炎症 |

| 暴飲暴食 | 皮脂腺の過剰分泌 |

肝臓の解毒機能低下が引き起こす肌荒れと顎ニキビの連鎖 – 体の解毒作用と肌状態

肝臓は体内で発生した毒素や不要な成分を分解・解毒する役割を担っています。肝機能が低下すると、血中に老廃物が残りやすくなり、これが皮膚へ影響を及ぼします。顎やフェイスラインにできる繰り返すしこりニキビは、しばしば肝臓の機能低下が関与しています。肝臓の健康維持は、ニキビの根本的な対策として非常に重要なポイントです。

アルコールや脂質過多が肝負担を増加させる理由 – 肝機能障害による影響

過剰なアルコール摂取や脂質の多い食事は、肝臓への負担を大きくします。肝臓はこれらを分解・処理する際に多くのエネルギーを消費し、機能が追いつかなくなると有害物質の排出が滞ります。こうした状態が続くと、顎を中心とした肌荒れや大きなしこりを伴うニキビが発生しやすくなります。

| 肝臓への負担要因 | 顎ニキビへの影響 |

|---|---|

| アルコールの過剰摂取 | 肝機能低下、解毒不足 |

| 脂質の多い食事 | 皮脂分泌過剰、毛穴詰まり |

腎臓・婦人科系の不調と顎ニキビの関連性 – 他臓器トラブルの影響

腎臓や婦人科系(特にホルモンバランス)は、顎にできるニキビの発生とも密接に関係します。腎臓は体内の老廃物をろ過し、尿として排出しますが、機能が低下すると血液中に不要物が残り、皮膚からの排出が増えます。また、婦人科系の乱れはホルモンバランスの変動を招き、顎ニキビができやすい環境をつくります。男性も女性も腎臓やホルモンの不調には注意が必要です。

冷え・生理周期の乱れとホルモン変動が症状に及ぼす影響 – 女性特有のリスク解説

特に女性は、冷えや生理周期の乱れ、妊娠・出産などによるホルモン変動で顎ニキビが悪化しやすくなります。黄体ホルモンが多く分泌される生理前は皮脂腺の働きが活発になり、毛穴詰まりが起こりやすい状態です。冷えの対策や適度な運動、婦人科系の健康管理も顎ニキビ予防につながります。

| ホルモン・腎臓のトラブル | 顎ニキビのリスク |

|---|---|

| 生理周期の乱れ | ホルモンバランスの崩れ |

| 腎機能低下 | 老廃物排出力の低下 |

| 冷え | 代謝・免疫力低下 |

顎ニキビ対策には、内臓の健康維持と日常生活の見直しが欠かせません。規則正しい生活、バランスの良い食事、ストレスの管理が健やかな肌への第一歩です。

食生活や生活習慣から見る内臓負担と顎ニキビ悪化の因果関係

顎ニキビ悪化の大敵|ニキビに悪い食べ物と生活習慣の具体例 – 食習慣と健康影響

顎ニキビが繰り返す大きな要因として、日々の食習慣と生活スタイルが挙げられます。特に、血糖値が急激に上昇しやすい食品や脂質・糖質の多い食べ物は、皮脂分泌の増加と炎症を促進しやすくなります。下記の表は、顎ニキビを悪化させやすい代表的な食品と生活習慣です。

| 悪化要因 | 具体例 |

|---|---|

| 食べ物 | 揚げ物、スイーツ、清涼飲料水、ファストフード |

| 生活習慣 | 夜更かし、運動不足、不規則な食事、過度な飲酒 |

| 精神的ストレス | 長期のプレッシャー、睡眠不足、無理なダイエット |

これらの要素は、内臓とくに肝臓や胃腸に負担をかけ、代謝やデトックス機能を低下させます。内臓の働きが弱まることで体内毒素の排出が滞り、結果的に顎ニキビが改善しにくくなります。

血糖値急上昇を招く食事や過度なストレスの影響 – 生活の中の注意ポイント

食事で特に注意したいのは、白米やパン、砂糖を多く含む食品の摂りすぎです。これらは血糖値スパイクを誘発し、体はインスリンを大量に分泌します。それにより皮脂の過剰分泌が引き起こされ、顎まわりのニキビの悪化につながります。

また、ストレスや睡眠不足も自律神経の乱れを生み、内臓機能の低下を招く要因です。毎日の小さな積み重ねが、知らず知らずのうちに肌荒れや炎症体質を作ります。強いストレスが続く場合は、リラックスできる時間を意識的に設けることが大切です。

顎ニキビに効く食べ物・飲み物の科学的根拠に基づく具体的メニュー – 有効成分と事例

顎ニキビ対策では、内臓の健康を意識した栄養バランスが大切です。皮膚のターンオーバーを促進し、炎症を抑える食べ物を積極的に取り入れましょう。以下のリストはおすすめの食品です。

-

緑黄色野菜(パプリカ、ブロッコリー、ほうれん草)

-

発酵食品(納豆、ヨーグルト、キムチ)

-

鶏ささみや魚など低脂質高たんぱく食材

-

フルーツ(キウイ、いちご、ブルーベリー)

-

ナッツ、オリーブオイル

水分補給も非常に重要です。こまめな水分摂取は老廃物の排出を促進し、腎臓や肝臓の負担を減らします。

ビタミン群や発酵食品・水分補給の重要性について – 効果的な栄養素の紹介

顎ニキビ予防には、ビタミンB群やビタミンC・E、亜鉛、食物繊維の摂取が効果的です。ビタミンB2やB6は皮脂の分泌バランスを整え、ビタミンCはコラーゲン生成と抗酸化作用で肌修復をサポートします。

発酵食品は腸内環境を整え、便通を促し、体内の老廃物排出を助けます。水分は1日1.5~2リットルを目安に摂取することで、代謝がスムーズになり、顎ニキビ対策に役立ちます。

睡眠・ストレス管理がもたらす内臓機能の改善効果 – 日常改善の実践例

睡眠の質を高めるだけでなく、ストレスコントロールも重要です。十分な睡眠を取ることで内臓の修復機能が保たれます。夜23時までに就寝し、6時間以上眠る習慣をつけると、ホルモンバランスが整います。

ストレスが溜まったと感じたときは、軽い運動や深呼吸、マインドフルネスなどを取り入れることで、自律神経のバランスを整えられます。これにより、内臓への過度な負担が減り、顎ニキビの再発リスクも低下します。

自律神経のバランスを整え顎ニキビ予防につなげる方法 – 環境要因の調整方法

自律神経を整えるためには、規則正しい生活リズム・適度な運動・深い呼吸・良好な人間関係が役立ちます。以下のことを日常生活で意識しましょう。

-

寝る前のスマホやカフェインの摂取を控える

-

ウォーキングなどの有酸素運動を習慣にする

-

仕事や家事の合間にストレッチでリフレッシュする

-

お風呂でしっかり身体を温めてから休む

これらの積み重ねが内臓負担を軽減し、肌環境・顎ニキビ改善へとつながります。

顎ニキビの症状別対処法|内臓と連動したケアの実践的アプローチ

しこりニキビと痛みを伴う顎ニキビの原因と治療選択肢 – 根本アプローチ解説

痛みを伴うしこり型の顎ニキビは、内臓機能の低下やホルモンバランスの乱れが主な要因です。胃腸や肝臓がうまく老廃物を処理できないと、皮脂分泌が増加し毛穴が炎症を起こしやすくなります。ストレスや睡眠不足も発症リスクを高めるため、生活全体を見直す必要があります。特に男性の場合はホルモンの影響が強く現れる傾向です。女性の場合、生理周期や婦人科系の不調も関与します。しこりや痛みが強く長引く場合は、内臓トラブルのサインとして捉えましょう。

市販薬・医療機関治療の具体例と効果 – 治療法ごとの特徴

顎ニキビには外用薬だけでなく、体の内側からのケアが重要です。下記の表で主な対処法の特徴をまとめます。

| 対処法 | 特徴 | 効果の出方 |

|---|---|---|

| 市販の塗り薬 | 炎症や赤みへの即時対処 | 軽度なら早期改善も期待 |

| 抗生剤・皮膚科外来 | 強い炎症やしこりへの集中治療 | 医師の診断で高い効果 |

| ホルモン治療 | 内分泌バランスの根本調整 | 女性に特に有効 |

| 生活改善 | 内臓ケア・食習慣の見直し | 繰り返すニキビに効果 |

特に繰り返す場合や長期間改善しない場合は、医療機関での専門的な検査や治療を検討することが大切です。

白ニキビ・赤ニキビの発生メカニズムと内臓機能の関係性 – 色や形の違いに注目

顎の白ニキビや赤ニキビは、皮脂分泌の過剰と内臓機能の低下が複合的に影響しています。消化不良や脂っこい食事は、顎周りの白ニキビを増やす原因となります。また赤ニキビは毛穴内部の細菌増殖や炎症反応による症状です。数日で治るものから長期化するものまでさまざまですが、色や形によって内臓からの影響を想定できます。

| ニキビの種類 | 主な原因 | 内臓との関係性 |

|---|---|---|

| 白ニキビ | 皮脂詰まり・油分多い食事 | 胃腸や肝臓の働き低下 |

| 赤ニキビ | 炎症反応・細菌増殖 | 免疫力や内臓疲労のサイン |

ホルモンバランス乱れによる皮脂分泌過多の管理法 – 調整戦略

ホルモンバランスの乱れは、皮脂分泌を増やし顎ニキビを悪化させます。特に女性は生理前後に顎ニキビができやすく、ストレスや睡眠不足も影響します。バランス良い食事や適度な運動がホルモン調整のポイントです。男性の場合、過剰な油分摂取を控え、規則正しい生活を心がけることが効果的です。サプリメント利用や、婦人科・内科での相談も有効です。

繰り返す顎ニキビのリスク因子と内臓ケアの継続的重要性 – 生活と体質の視点

顎ニキビが繰り返しできる場合は、日常的な生活習慣や慢性的な内臓負担が根本要因となっているケースが多いです。暴飲暴食や徹夜、過度なストレスが内臓機能を低下させることで、皮膚に負担がかかります。あわせて喫煙や過度な飲酒もリスクを高めます。体質や免疫力の低下にも注意が必要です。

| リスク因子 | 具体例 |

|---|---|

| 食生活の乱れ | 脂質・糖質過多、野菜不足 |

| 睡眠不足 | 徹夜、睡眠リズムの乱れ |

| 慢性的なストレス | 精神的負担、環境の変化 |

| ホルモンバランスの乱れ | 生理周期、加齢、不規則な生活 |

体質改善に必要な生活習慣の具体的な改善ポイント – 継続するためのコツ

顎ニキビと内臓ケアには、継続的かつ具体的な生活改善が必須です。

-

毎日の食事で野菜・果物などビタミン・ミネラル豊富な食品を積極的に摂る

-

腸内環境を整えるため、ヨーグルトや発酵食品を取り入れる

-

脂質・糖質・アルコール・カフェインの過剰摂取を控える

-

就寝・起床時間を一定にし質の良い睡眠を確保する

-

日中のストレスを軽い運動やリラクゼーションで和らげる

無理なく続けるコツは、まずひとつの習慣から小さく始めることです。変化を記録しながら徐々に生活を整えていくことが、顎ニキビ対策と内臓の健康維持には効果的です。

医療機関を活用した顎ニキビ原因として内臓と向き合う包括的対策法

いつ医療機関に相談すべきか?危険信号と受診のタイミング – 適切な判断基準

顎ニキビが繰り返し現れる、しこりや痛みが強い、治療や市販薬で改善しない場合は医療機関に相談するべきタイミングです。特に以下のような症状は内臓疾患やホルモンバランスの乱れが隠れている可能性があるため、注意が必要です。

-

顎ニキビが頻繁に再発し、長期間続く

-

触れると強い痛みを感じるしこりがある

-

炎症が広がり化膿や出血をともなう

-

食生活や睡眠の改善、スキンケアで効果が見られない

-

生理周期やストレスと連動している傾向がある

これらのサインを見逃さず、早期に医療機関へ相談しましょう。

専門医による内臓検査・皮膚科診断の流れ – 受診から診断後まで

受診時には皮膚科や内科での詳細な問診・視診が行われ、顎ニキビの原因を科学的に特定します。問診では生活習慣・食事・ストレス状況・既往歴が確認され、必要に応じて内臓機能検査やホルモンバランス検査を実施します。

テーブル

| 検査名 | 主な目的 | 採血や内容 |

|---|---|---|

| ホルモン検査 | ホルモンバランスの乱れの確認 | 血液検査 |

| 肝機能・腎機能 | 解毒や排泄機能の状態をチェック | ALT・AST・クレアチニン等 |

| 血糖・コレステロール | 代謝異常や内分泌異常の有無 | 空腹時採血 |

| 皮膚の培養検査 | 炎症・感染源の特定 | 皮膚表面サンプル |

診断結果をもとに、根本原因へのアプローチが始まります。

肝臓・腸内環境改善に効果的なサプリメント・薬剤の科学的評価 – 補助療法の位置付け

肝臓や腸内環境の改善をサポートするため、医療現場ではビタミンB群や乳酸菌・食物繊維サプリメント、肝機能改善薬の活用が勧められることがあります。科学的に有効性が認められている選択肢を活用することで、内臓の解毒作用や消化機能を促進し、顎ニキビの間接的改善につながります。

-

ビタミンB群やC:皮膚代謝と抗炎症作用のサポート

-

乳酸菌サプリ:腸内フローラのバランスを調整し、免疫反応の正常化を促進

-

肝機能改善薬:デトックス効果で肝臓への負担を軽減

内臓に直接アプローチする補助療法は、専門医の処方や指導のもとで選びましょう。

安全性と効果のバランスをとった選択肢解説 – 使用上の注意点

サプリメントや薬剤を選ぶ際は、医師の判断を仰ぎながら、必要な成分と安全性のバランスを重視することが重要です。健康被害を予防するため、以下のポイントに気を付けてください。

-

医師の診断や血液検査の結果に基づき服用を始める

-

用量・用法を守る

-

複数のサプリメント併用や、市販薬との組み合わせに注意

-

アレルギーや副作用が出た場合はすぐに相談

自己判断での長期服用は避け、信頼できる医療情報をもとに選択しましょう。

実際の治療例|医療現場での内臓改善を伴う顎ニキビ治療事例紹介 – 現場の声と実証

医療現場では、顎ニキビと内臓トラブルが関連すると判断された際、原因に応じて治療を実施します。例えば、消化器系トラブルによる顎ニキビの場合は腸内環境の改善、生理周期が関わる場合はホルモンバランス調整を組み合わせます。

-

食事指導と生活習慣改善による再発予防

-

抗生剤や漢方薬の併用による炎症やしこりの解消

-

サプリメントや肝機能改善薬の併用療法

多角的な診断と治療が、根本的な改善に導きます。

代表的な治療手法とその処方例 – 治療実績やケーススタディ

テーブル

| 症状・タイプ | 主な治療法 | 補助療法 |

|---|---|---|

| 慢性的な顎ニキビ | 皮膚科治療・ビタミン剤処方 | 乳酸菌・肝機能薬サプリ |

| しこりや炎症伴う場合 | 抗生剤投与・ステロイド塗布 | 生活習慣&食事アドバイス |

| ホルモン変動関連 | ホルモンバランス薬・生活改善指導 | 食物繊維サプリ・漢方薬 |

医師主導の治療と補助的な内臓ケアの組み合わせで、顎ニキビの改善効果が見られています。再発防止を目指した長期的なサポートが重要です。

スピリチュアル・顔診断視点も含めて顎ニキビ原因と内臓への理解を多角的に深める

顎ニキビとスピリチュアルの関連解釈を客観的に分析 – 伝承や俗説の真偽

顎ニキビは、スピリチュアルの観点から「人間関係の乱れ」や「自己表現の抑圧」などと結び付けて語られることがあります。特に「顎の左側は恋愛運、右側は対人関係」など、部位による意味づけは幅広く伝えられています。しかし、医学的根拠は確認されていません。実際、科学的には顎ニキビの発生にはホルモンバランスや内臓機能、生活習慣の影響が大きいことが知られています。スピリチュアルな解釈は一部の方にとって心理的な安心をもたらすことがある一方、本質的な改善を目指す場合は、根拠ある医療・健康管理に重きを置くことが大切です。

噂との科学的検証と精神的側面の境界 – 信憑性の比較

| 解釈の視点 | 内容例 | 信憑性の評価 |

|---|---|---|

| スピリチュアル | 恋愛・対人トラブルのサイン | 個人の経験や伝承ベース |

| 医学・科学 | ホルモン・内臓バランス・食生活が主原因 | 医学文献・臨床データ充実 |

| 精神的・心理面 | ストレスや不眠が悪化要因 | 科学的根拠あり |

スピリチュアルな意味づけは心の癒しに役立つ場合もありますが、確かな改善を目的とするならば、科学的な対処が優先されます。

顎ニキビの場所別体調サインとしての顔診断と内臓マッピング – 顔・体の相関解説

人の顔には内臓の不調が現れるといわれています。顎ニキビは胃腸や腎臓、ホルモンバランスの崩れに関連が深いとされています。顔診断を用いて不調のサインを拾うことで、より早期にケアできる可能性があります。下記の表は、顔の部位と想定される内臓との関係性を示したものです。

| 顔の部位 | 関連する内臓や要素 | 主要なサイン |

|---|---|---|

| 顎 | 胃腸、腎臓、ホルモン | 繰り返すニキビ、しこりや炎症 |

| 眉間 | 肝臓 | 肌荒れや痛み、慢性的な吹き出物 |

| 頬 | 肺、消化器 | 赤みや炎症、慢性的ニキビ |

| おでこ | 消化系、睡眠・生活リズム | 小さなブツブツや広範囲の発疹 |

ニキビ場所の意味を医学的視点で再整理 – 診断方法の違い

部位ごとのニキビ出現はさまざまな体調のサインとなります。

-

顎ニキビは胃腸の不調やホルモンバランス乱れが多い傾向です。繰り返す場合、腎臓や婦人科系のケアも意識が必要です。

-

眉間ニキビは肝臓機能の疲弊が疑われ、吹き出物と同時に体調や飲酒・食生活も見直しましょう。

-

頬ニキビは消化器・肺への負担が関与することが多く、呼吸器トラブルや脂っこい食事の影響も指摘されています。

このように、顔の各部位に現れるニキビは内臓やホルモンバランスの乱れを知らせる一つの手がかりになります。皮膚科や内科の医療機関による総合的なアプローチが改善への近道です。

他部位のニキビとの違いと包括的体調チェックへの応用 – トータルヘルスの観点

顎ニキビと他部位のニキビでは、原因やアプローチが異なる場合があります。顎ニキビは特に内臓の不調やホルモンの変動に関連しやすい反面、おでこ・頬・背中のニキビはそれぞれ生活習慣や外的刺激、スキンケアの影響も大きい傾向です。全身をチェックすることで、ニキビの根本原因を多角的に理解しやすくなります。

おでこ・眉間・頬・背中ニキビとの内臓不調比較 – 部位別の特徴

| ニキビ部位 | 体調サインや関連内臓 | 特徴・傾向 |

|---|---|---|

| 顎 | 胃腸・腎臓・婦人科・ホルモン | 繰り返す、しこりや痛みを伴う |

| おでこ | 消化器・睡眠 | 小さな発疹、生活リズムの乱れが反映 |

| 眉間 | 肝臓 | 肌荒れ、脂肪・アルコールとの関係が強い |

| 頬 | 消化器・肺 | 赤み、慢性的なニキビ |

| 背中 | 皮脂腺・汗腺・生活習慣 | 広範囲、摩擦や清潔不足も影響 |

部位ごとに着目し、症状の特徴やライフスタイルを見直すことで、内臓ストレスの発見と総合的改善へのヒントとなります。全身の体調管理と適切なスキンケアが、健康な肌への近道です。

顎ニキビ解消のため原因となる内臓負担を減らす生活習慣・セルフチェック・早期発見法

簡単にできる内臓負担セルフチェック法と日常の観察ポイント – 実践的な診断アドバイス

顎ニキビの原因が内臓不調による場合、日常的な小さなサインの見逃しに注意が必要です。下記のテーブルでセルフチェックできる主な観察ポイントをまとめました。

| 内臓の状態 | チェックポイント | 体のサイン例 |

|---|---|---|

| 胃腸 | 食欲不振、便秘・下痢 | 顎ニキビ、口周りの吹き出物 |

| 肝臓 | 倦怠感、朝のだるさ | 肌のくすみ、炎症の繰り返し |

| 腎臓 | むくみ、冷え | あご下のしこり、目の下のクマ |

| ホルモン | 生理不順、情緒不安定 | 顎やフェイスラインの腫れ・痛み |

セルフチェックポイント

-

便秘や下痢が続く

-

いつもより疲れやすい

-

体が冷えやすい・むくみが取れない

-

顎やフェイスラインにしこりや赤みが頻発する

これらに心当たりがある場合は、まず生活習慣の振り返りを行うことが重要です。

日常生活にすぐ取り入れられる顎ニキビ予防のルーティン – 実用的対策

毎日のケアは顎ニキビの予防・悪化防止の基本です。以下のポイントを意識すると、内臓への負担を減らしやすくなります。

-

バランスのよい食事:ビタミン・ミネラルが豊富な野菜やフルーツ、腸内環境を整えるヨーグルトがおすすめです。脂質・糖質が多い食べ物、コンビニ食やインスタント食品は極力控えましょう。

-

こまめな水分補給:1日あたり1.5~2L程度の水分摂取が理想。特に朝起きた直後の水分補給はデトックス効果が期待できます。

-

適度な運動習慣:ウォーキングや軽いストレッチで血流を促進し、内臓機能の活性化を目指しましょう。

-

規則正しい生活リズム:夜更かしの習慣はホルモンバランスの乱れや自律神経の不調を招きやすいので、就寝時間を決めて質の高い睡眠をとるように心がけます。

-

肌ケアの見直し:洗顔・保湿を徹底し、刺激の強いスキンケア用品は避けます。

上記のルーティンを毎日の生活の中に少しずつ取り入れることで、根本的な予防につながります。

ストレスフリー生活を目指すための具体的な工夫 – 心身バランスの維持法

ストレスや精神的な緊張は、顎ニキビや内臓機能の低下と直結しています。心身を整えるためのシンプルな方法を紹介します。

-

腹式呼吸や深呼吸で日常の緊張をほぐします。朝晩3分ずつ意識して取り組むだけでもリラックス効果が高まります。

-

マインドフルネス瞑想の実践もおすすめです。5分間だけでも「今ここ」に集中し、心を落ち着かせましょう。

-

質の高い睡眠を確保するため、寝る前はスマホを手放し、照明を暗めに落とします。入浴やストレッチで体温を上げてから寝ると、眠りの深さも向上します。

-

趣味やリラックスタイムを意識的に作り、心のバランスを保つことも大切です。

セルフケア事例リスト

-

お気に入りの香りや音楽を活用してリラックス

-

ゆっくりとしたお風呂時間で自律神経を整える

-

SNSや仕事から少し距離を置く時間を決める

意識的にリフレッシュする時間を持つことで、内臓にも肌にも嬉しい変化が現れてきます。

顎ニキビは原因として内臓が関わるのかに関するよくある質問と専門的回答集

顎にできるニキビは本当に内臓が原因ですか? – 科学的見解の説明

顎ニキビは内臓の不調と密接に関係していることが医学的に明らかになっています。特に胃腸、肝臓、腎臓といった消化・解毒機能を担う臓器のバランスが崩れると、体内に老廃物や毒素が溜まりやすくなります。その結果、皮膚の皮脂腺が刺激を受けて炎症や吹き出物を引き起こしやすくなり、顎ニキビの発生リスクが高まります。肌の状態は体内の健康状態を映し出す鏡とも言われており、特に顎周辺のニキビは内臓のサインとして現れやすいとされています。

顎ニキビのしこりや痛みは何を意味していますか? – 主な症状の見方

顎ニキビのしこりや強い痛みは、肌の奥深くで炎症が起きているサインです。これは通常の白ニキビや黒ニキビと異なり、膿や皮脂が毛穴の奥で溜まりやすい状態が原因です。しこりのあるニキビはホルモンバランスの乱れや、内臓、特に胃腸や肝臓の疲労とリンクしている場合が多いです。無理に潰したり触ったりすると悪化しやすいため、専門的なケアと生活の見直しが重要です。

顎ニキビに効果的な食べ物や即効性のある対策は何ですか? – 実践的提案

顎ニキビの予防や改善には、栄養バランスの取れた食事が不可欠です。

| おすすめ食品 | 理由・効果 |

|---|---|

| ビタミンB群が豊富な野菜類 | 皮脂コントロールと代謝促進 |

| ヨーグルト | 腸内環境を整えて有害物質の排出を助ける |

| 鶏むね肉 | ビタミンB6が多く、皮脂の分泌を抑える |

| 水やお茶 | 体内の老廃物排出をサポート |

脂っこい食事や過剰な糖分は避け、コンビニ食品を選ぶ際も野菜や魚、ヨーグルトを意識しましょう。即効性を求める場合は十分な保湿と低刺激洗顔、十分な睡眠を心がけてください。

顎ニキビが繰り返すのはなぜですか?体質改善は可能ですか? – 継続的改善法

顎ニキビが繰り返しやすい理由は、日常生活や内臓の状態が根本的に改善されていないからです。皮脂分泌やホルモンバランス、腸や肝臓の機能低下が慢性的に影響し続けると、何度も同じ場所にニキビができます。体質改善には以下のポイントを日々意識することが効果的です。

-

野菜や果物、発酵食品を取り入れた食生活

-

質の良い睡眠と十分な休息

-

ストレス管理や適度な運動

これらの習慣を継続することが、ニキビの再発予防に役立ちます。

肝臓や腎臓の状態が肌にどう影響するのか教えてください – 内臓機能の観点

肝臓と腎臓は体内の毒素の処理や老廃物の排出に関わり、これらの機能が低下すると肌荒れやニキビなどの肌トラブルに直結します。肝臓が疲労すると血液中に老廃物が残りやすくなり、これが皮膚へと表れやすい状態です。腎臓も水分と不要物の代謝を担うため、不調になるとむくみや顎周辺の吹き出物に繋がります。定期的な健康診断やバランスの良い食生活が、内臓からの肌ケアとして有効です。

スピリチュアルな意味と医学的解釈の違いは何ですか? – 理論と伝承の整理

顎ニキビをスピリチュアルな視点で見ると、「自己表現の問題」「恋愛運や対人関係のサイン」という言い伝えもあります。しかし医学的には、顎ニキビは内臓やホルモンバランスの乱れ、生活習慣の影響が大きな要因です。スピリチュアルな捉え方も参考になりますが、本質的なケアには医学的根拠に基づく対策を重視することが健康な肌への最短ルートになります。

どのタイミングで医療機関を受診すべきですか? – 注意点や判断材料

以下のような場合は医療機関の受診を検討してください。

-

顎ニキビが1カ月以上治らない

-

しこりや痛み、腫れが強く日常生活に支障がある

-

食事や生活の見直し効果が乏しい

-

他の病状や全身的な不調も併発している

皮膚科での診断や、必要に応じて内科や婦人科の検査を受けることで、より根本的かつ適切な治療に繋がります。早めの対応が後悔しない肌ケアのコツです。

顎ニキビ原因と内臓の視点を生かし全身の健康へ|男女・年齢別の比較とアプローチ

顎ニキビは単なる肌トラブルではなく、内臓のコンディションを反映する重要な体のサインです。とくに胃腸や肝臓、腎臓の不調は皮脂の分泌や老廃物の排出機能に影響し、顎周辺に繰り返ししこりや痛みを伴うニキビが現れることがあります。ホルモン分泌の乱れや生活習慣、ストレスなどの多様な要因も重なり、男女・年齢問わず幅広い層がこの悩みを抱えています。皮膚の症状と体内の健康状態が密接にリンクしている点を理解し、トータルなアプローチを心がけることが効果的です。

顎ニキビ以外の部位にできるニキビの内臓サインと原因特徴 – 総合的な身体の変化

肌トラブルが発生する部位ごとに、実は内臓の健康状態が表面化していることが多くみられます。以下のテーブルで体の部位別のニキビと関連する体調サインをまとめています。

| 部位 | 関連する内臓・要因 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 顎 | 胃腸・肝臓・ホルモン | 繰り返すしこり・痛み |

| 頬 | 肝臓・消化器 | 乾燥や過敏症状 |

| 鼻 | 心臓・血流 | 赤みや炎症 |

| 背中 | 腎臓・ホルモン | 大きめの吹き出物 |

| 眉間 | 肝臓 | 皮脂分泌過剰・ざらつき |

部位別の症状は単なる外見の変化にとどまらず、内臓の不調を早期にキャッチする目安になります。気になるニキビが続く場合は、食事や生活習慣を見直すと同時に、体調全体にも意識を向けることが大切です。

頬・鼻・背中・腕などの部位別体調不良の判別 – パターン検証

頬や鼻、背中、腕などに現れるニキビも、それぞれ異なる内臓の不調や生活背景が関与しています。

-

頬のニキビ

肝機能の低下、睡眠不足、糖質過多による血糖コントロールの乱れが要因になることが多いです。

-

鼻のニキビ

心臓や血流の問題が関与しやすく、皮脂詰まりやストレス過多でも悪化します。

-

背中や腕のニキビ

汗や皮脂分泌が多い場所ですが、腎臓の負担や衣服摩擦、ホルモンのバランス変化も見逃せません。

これらのパターンを把握し、発生部位から可能性の高い体内要因を特定すると、より根本的なケアが実現します。

年齢別|思春期・20・30・40代の男女に見られるニキビの特徴と対策 – 年代による傾向

年齢と性別によって、ニキビの発生しやすい部位や特徴は変化します。

| 年代 | 主な要因 | 特徴(男女別) | 推奨対策 |

|---|---|---|---|

| 思春期 | 思春期ホルモン・皮脂分泌の増加 | 男:Tゾーン中心 女:顎や口元 |

適切な洗顔・保湿 |

| 20代 | 生活リズム・食生活の乱れ、女性はPMS等 | 男:フェイスライン 女:顎・頬 |

食事・睡眠見直し |

| 30代 | ホルモンバランス・内臓機能の低下 | 男女共:顎・首周り | ストレス管理・検査 |

| 40代〜 | 更年期・内臓機能の衰え・乾燥 | 女:口元・顎、男:乾燥部位 | 生活習慣と内臓ケア重視 |

症状の現れ方やその背景は年齢や性別、生活環境によって大きく変わるため、自分に合った予防法や改善策を取り入れることが求められます。

ホルモン変動期の症状変化と適切ケア方法 – 調整ポイント

女性は生理、妊娠、更年期などのホルモン変動期に特にニキビが悪化しやすく、男性もストレスや生活習慣でホルモンバランスが崩れやすいです。

-

生理前後やストレス時のケア

睡眠・食事・運動習慣を整え、皮脂コントロールと保湿ケアを徹底。

-

妊活中や更年期の対策

ビタミン・ミネラルの補給、腸内環境改善食品(ヨーグルト等)の積極的摂取がおすすめです。

医療機関の受診や検査による内臓の状態把握も、繰り返す場合には早期対応として有効です。

生活背景によって変わるニキビの発生リスクとその予防技術 – 多様な対策

現代人のライフスタイルは、食生活の偏りやストレス、睡眠不足、運動不足が積み重なることで内臓疲労やホルモンバランスの乱れを引き起こし、ニキビリスクを大きく高めます。日々のケアと合わせて、内面からのアプローチも忘れないようにしましょう。

食生活・環境・ストレス要因の影響を科学的に分析 – 最新知見と応用

-

バランスの良い食事

ビタミンA・C・E、亜鉛、良質なタンパク質は皮膚・内臓両面の健康維持に有効です。

-

腸内環境の改善

ヨーグルトや発酵食品、食物繊維を摂取し善玉菌を増やしましょう。

-

避けたい食習慣

脂質・糖質過多、ジャンクフード、お酒の過剰摂取は皮膚環境を悪化させます。

-

質の高い睡眠・適度な運動

毎日のリズムを大切に、ストレス軽減を心がけましょう。

これらを総合的に実践することで、内臓由来の顎ニキビ予防と美しい肌づくりをサポートします。 Problemenedical

顎ニキビの原因や内臓との関連に関する最新知見と今後の展望

国内外の医学研究・専門家監修情報から導く最新因果関係 – 科学的根拠の要約

顎ニキビの発生要因として、近年は内臓の不調が重要視されています。胃腸、肝臓、腎臓の機能低下が皮膚状態に影響を及ぼすことが医学論文でも指摘されており、特に胃腸の乱れは顎まわりに吹き出物を繰り返す大きなリスクとなっています。また、ホルモンバランスの変動は男性・女性問わず皮脂分泌量に関与し、皮脂の過剰が毛穴詰まりや炎症を引き起こします。

以下のような因果関係が確かめられています。

| 内臓部位 | 関連する顎ニキビ症状 | 具体的な要因 |

|---|---|---|

| 胃腸 | 繰り返すしこり・炎症性ニキビ | 消化機能低下、腸内環境悪化 |

| 肝臓 | 肌荒れ・赤み・毒素蓄積型のニキビ | 解毒機能低下・血流悪化 |

| 腎臓 | 水分代謝低下・むくみに伴うしこり | 体内循環の滞り・排泄機能の低下 |

| 生殖器系 | ホルモン変動に伴う皮脂の増加・炎症 | 生理前後やストレス |

顎ニキビは単に表面的なトラブルではなく、体内から発するサインとして捉えられています。

公的機関データ・論文を踏まえた科学的解説 – 信頼情報の整理

現代の皮膚科学では、顎ニキビと内臓のコンディションに相関があることが報告されています。たとえば、日本皮膚科学会によると、胃腸や肝臓の働きが低下すると、毒素や老廃物の排出が円滑におこなわれなくなり、顎やフェイスラインにニキビが集中する傾向があります。さらに、女性の場合は生理周期中のホルモン変動が複雑に関与しており、皮脂分泌が活発になることで炎症が悪化しやすくなります。

特に繰り返しやすい「しこりニキビ」や、痛みを伴う顎のニキビは、内臓の不調を早期に疑うべき症状です。日々の生活でできる内臓ケアとあわせて、早めの医療相談が推奨されています。

顎ニキビ予防・改善に役立つ生活や医療の最新動向 – 今後の可能性

顎ニキビの予防や改善に関しては、内臓機能を整える食事管理と健康習慣が重視されます。ビタミンやミネラル豊富な食材、発酵食品やヨーグルトなど腸内環境を整える食品が推奨されており、一方で糖質・脂質が高いコンビニ食品や過剰なスナック菓子の摂取は控えることが重要です。

主なセルフケア・対策は次の通りです。

-

食生活:野菜・果物(ビタミンB2,B6豊富な食材)、ヨーグルト、良質なタンパク質を意識

-

睡眠と生活リズムの安定

-

過度なストレスの軽減

-

内臓やホルモンバランスの異常が疑われるときは専門医の検査を活用

現代医療では皮膚外科や内科の連携も進み、根拠ある治療法が増えています。市販薬やスキンケアに頼らず、体質改善と医療的アプローチの併用が長期的な再発防止の鍵です。

今後注目すべき研究テーマと実践すべきメソッド – 進化する分野への期待

今後は「腸内フローラと皮膚の関係」や、「生活習慣病と皮膚炎の相関」、「性別・年齢別の発症メカニズム」など、ますます多角的な研究が進むと考えられます。実践面では、栄養バランスの取れたレシピ提案や、腸内環境改善サプリの評価、パーソナル栄養診断の利用が拡大する見通しです。

顎ニキビの根本改善には、自分の体調を見つめ直し、毎日の積み重ねで内臓と肌を同時にケアする習慣が非常に効果的です。肌と内臓のサインを見逃さず、専門的な情報を積極的に活用することが今後も推奨されます。